Il Collegio Ingegneri di Venezia ha organizzato, il 20 settembre 2025, una visita tecnica alla diga di Ravedis.

La diga è situata lungo il corso del torrente Cellina, in provincia di Pordenone, e crea un lago artificiale. La necessità di realizzare la diga per difendere il territorio friulano dalle alluvioni, era stata indicata dalla Commissione ministeriale De Marchi, istituita in seguito ai disastrosi eventi alluvionali del novembre 1966, che sono ricordati soprattutto per l’acqua alta a Venezia (che raggiunse un livello rimasto insuperato) e l’alluvione di Firenze, ma che causò gravissimi danni in molte aree montane e di pianura del Triveneto. Il torrente Cellina fa parte del bacino del Livenza, e a valle della diga entra in una zona di dispersione, per cui le sue acque si infiltrano nel terreno. L’invaso di Ravedis ha tre funzioni: la laminazione delle piene, per evitare le alluvioni nel tratto di valle, la produzione di energia elettrica, e la funzione irrigua.

Siamo stati accolti dall’ing. Tito Pasqualis, già direttore tecnico del Consorzio Cellina Meduna, e dall’ing. Leonardo Brosolo, coordinatore dell’impianto di Ravedis, che ci hanno illustrato la storia della diga, le sue caratteristiche e le sue funzioni.

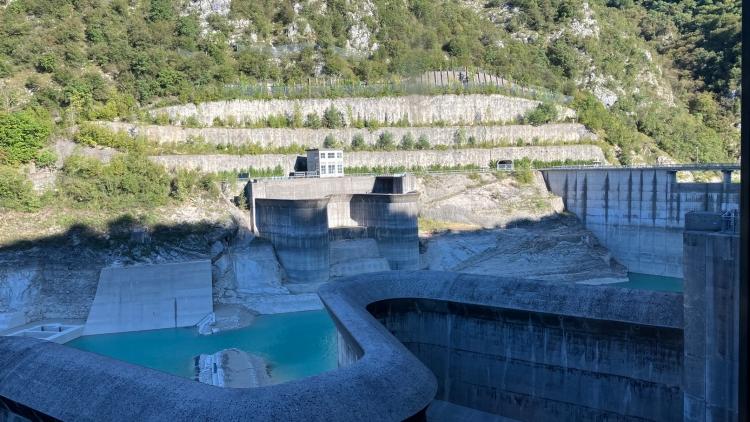

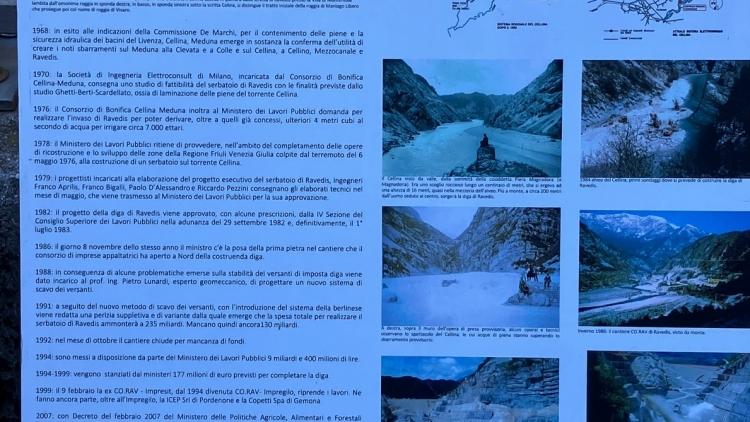

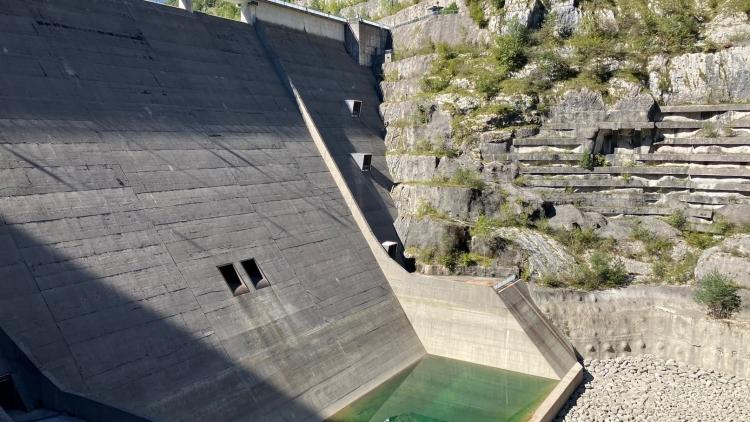

Lo sbarramento è una diga a gravità realizzata in calcestruzzo, a sezione trapezoidale. È alta 95 metri, e sottende un bacino di 22.000.000 di mc. Il progetto della diga risale al 1979, fu approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel 1983. A causa di contenziosi nelle procedure di appalto, i lavori iniziarono soltanto nel 1986. Nel 1992 i lavori furono sospesi per mancanza di finanziamenti, e furono ripresi soltanto nel 1999, per essere ultimati nel 2011. Per la sua costruzione sono stati impiagati 300.000 mc di calcestruzzo. Sono state realizzate due gallerie circolari del diametro di 8 metri e 500 metri di lunghezza per gli scarichi di fondo, comandati da una coppia di paratoie piane delle dimensioni di 6 x 4,5 m. La potenzialità di scarico è di 1400 mc/sec. Sul coronamento della diga sono disposte cinque luci di sfioro da 15 metri. Inoltre, gli scarichi di superfice sono composti da due sfioratori laterali sagomati a doppio “becco d’anatra”. Gli sfioratori si innestano nelle gallerie degli scarichi di fondo. Sul lato destro è presente una presa per garantire la portata alle centrali idroelettriche di valle. La quota di coronamento è posta a 343,00 m.s.m., lo sviluppo del coronamento è di 170,00 metri.

Dopo la visita sul coronamento della diga, siamo scesi al lato di valle, dove abbiamo potuto accedere al complesso sistema di gallerie di ispezione situate all’interno alla diga, dove sono stati installati sofisticati sistemi di monitoraggio che tengono sotto costante controllo i micromovimenti dei conci in cemento armato. Vengono rilevati spostamenti di pochi millimetri, dovuti essenzialmente alle escursioni stagionali di temperatura.

Successivamente, ci siamo spostati a Barcis, dove abbiamo visto la diga che sottende al lago di Barcis. La diga ad arco, in cemento, fu realizzata nei primi anni Cinquanta del Novecento, per scopi idroelettrici. Costituisce uno sbarramento del torrente Cellina in una gola molto stretta, una forra che si può ammirare dalla vecchia strada che percorre il coronamento della diga e da un affaccio panoramico raggiungibile attraverso un breve sentiero.

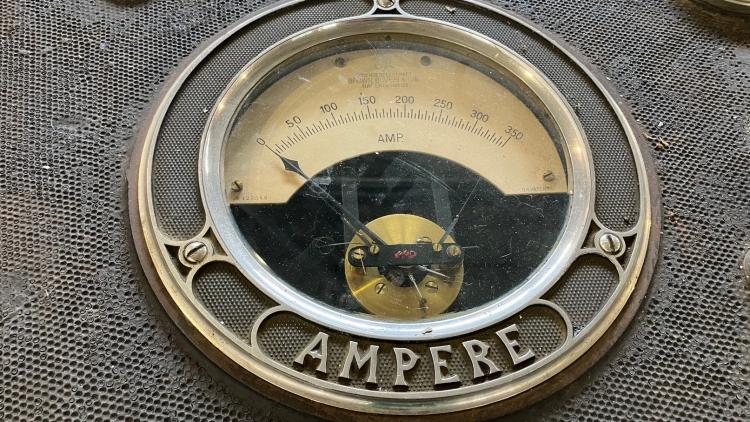

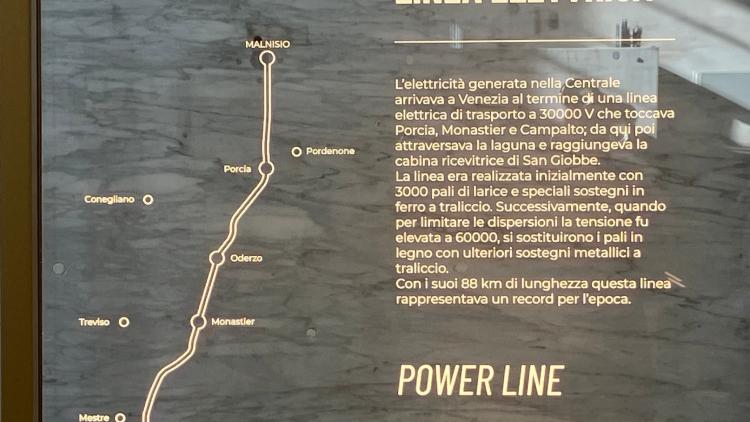

L’ultima parte della visita è stato un interessante fuori programma: la centrale elettrica “Antonio Pitter” di Malnisio, realizzata nel 1905 e dismessa nel 1988 a seguito della mutata organizzazione delle centrali del Cellina, ora trasformata in museo. La centrale rappresenta uno degli esempi più significativi di archeologia industriale: sfruttava le acque del Cellina trasportate con tubazioni forzate; era stata realizzata per fornire l’energia elettrica alla città di Venezia, dove arrivava grazie a una linea elettrica dedicata, che toccava Porcia, Monastier e Campalto, da dove attraversava la laguna per raggiungere la cabina di San Giobbe, nel centro storico lagunare. La linea, con i suoi 88 km di lunghezza, rappresentava un vero record per l’epoca. La centrale era dotata di quattro turbine Riva- Monneret tipo Francis accoppiate ai rispettivi alternatori Tecnomasio Italiano Brown Boveri da 2600 HP. La corrente elettrica era generata alla tensione di 4.000 volt poi elevata con due trasformatori a 30.000 volt e, negli anni successivi, a 60.000 volt. La centrale colpisce per le sue dimensioni monumentali, per l’eleganza dell’edificio e per tutti i macchinari e la strumentazione che contiene, che sono conservati nel loro assetto originario. Una testimonianza davvero importante dello sviluppo industriale dei primi anni del Novecento.

Una visita nel complesso davvero interessante, un ringraziamento sincero va agli ingegneri Tito Pasqualis e Leonardo Brosolo per la competenza e la passione con cui ci hanno illustrato le opere che abbiamo visitato.

La diga è situata lungo il corso del torrente Cellina, in provincia di Pordenone, e crea un lago artificiale. La necessità di realizzare la diga per difendere il territorio friulano dalle alluvioni, era stata indicata dalla Commissione ministeriale De Marchi, istituita in seguito ai disastrosi eventi alluvionali del novembre 1966, che sono ricordati soprattutto per l’acqua alta a Venezia (che raggiunse un livello rimasto insuperato) e l’alluvione di Firenze, ma che causò gravissimi danni in molte aree montane e di pianura del Triveneto. Il torrente Cellina fa parte del bacino del Livenza, e a valle della diga entra in una zona di dispersione, per cui le sue acque si infiltrano nel terreno. L’invaso di Ravedis ha tre funzioni: la laminazione delle piene, per evitare le alluvioni nel tratto di valle, la produzione di energia elettrica, e la funzione irrigua.

Siamo stati accolti dall’ing. Tito Pasqualis, già direttore tecnico del Consorzio Cellina Meduna, e dall’ing. Leonardo Brosolo, coordinatore dell’impianto di Ravedis, che ci hanno illustrato la storia della diga, le sue caratteristiche e le sue funzioni.

Lo sbarramento è una diga a gravità realizzata in calcestruzzo, a sezione trapezoidale. È alta 95 metri, e sottende un bacino di 22.000.000 di mc. Il progetto della diga risale al 1979, fu approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel 1983. A causa di contenziosi nelle procedure di appalto, i lavori iniziarono soltanto nel 1986. Nel 1992 i lavori furono sospesi per mancanza di finanziamenti, e furono ripresi soltanto nel 1999, per essere ultimati nel 2011. Per la sua costruzione sono stati impiagati 300.000 mc di calcestruzzo. Sono state realizzate due gallerie circolari del diametro di 8 metri e 500 metri di lunghezza per gli scarichi di fondo, comandati da una coppia di paratoie piane delle dimensioni di 6 x 4,5 m. La potenzialità di scarico è di 1400 mc/sec. Sul coronamento della diga sono disposte cinque luci di sfioro da 15 metri. Inoltre, gli scarichi di superfice sono composti da due sfioratori laterali sagomati a doppio “becco d’anatra”. Gli sfioratori si innestano nelle gallerie degli scarichi di fondo. Sul lato destro è presente una presa per garantire la portata alle centrali idroelettriche di valle. La quota di coronamento è posta a 343,00 m.s.m., lo sviluppo del coronamento è di 170,00 metri.

Dopo la visita sul coronamento della diga, siamo scesi al lato di valle, dove abbiamo potuto accedere al complesso sistema di gallerie di ispezione situate all’interno alla diga, dove sono stati installati sofisticati sistemi di monitoraggio che tengono sotto costante controllo i micromovimenti dei conci in cemento armato. Vengono rilevati spostamenti di pochi millimetri, dovuti essenzialmente alle escursioni stagionali di temperatura.

Successivamente, ci siamo spostati a Barcis, dove abbiamo visto la diga che sottende al lago di Barcis. La diga ad arco, in cemento, fu realizzata nei primi anni Cinquanta del Novecento, per scopi idroelettrici. Costituisce uno sbarramento del torrente Cellina in una gola molto stretta, una forra che si può ammirare dalla vecchia strada che percorre il coronamento della diga e da un affaccio panoramico raggiungibile attraverso un breve sentiero.

L’ultima parte della visita è stato un interessante fuori programma: la centrale elettrica “Antonio Pitter” di Malnisio, realizzata nel 1905 e dismessa nel 1988 a seguito della mutata organizzazione delle centrali del Cellina, ora trasformata in museo. La centrale rappresenta uno degli esempi più significativi di archeologia industriale: sfruttava le acque del Cellina trasportate con tubazioni forzate; era stata realizzata per fornire l’energia elettrica alla città di Venezia, dove arrivava grazie a una linea elettrica dedicata, che toccava Porcia, Monastier e Campalto, da dove attraversava la laguna per raggiungere la cabina di San Giobbe, nel centro storico lagunare. La linea, con i suoi 88 km di lunghezza, rappresentava un vero record per l’epoca. La centrale era dotata di quattro turbine Riva- Monneret tipo Francis accoppiate ai rispettivi alternatori Tecnomasio Italiano Brown Boveri da 2600 HP. La corrente elettrica era generata alla tensione di 4.000 volt poi elevata con due trasformatori a 30.000 volt e, negli anni successivi, a 60.000 volt. La centrale colpisce per le sue dimensioni monumentali, per l’eleganza dell’edificio e per tutti i macchinari e la strumentazione che contiene, che sono conservati nel loro assetto originario. Una testimonianza davvero importante dello sviluppo industriale dei primi anni del Novecento.

Una visita nel complesso davvero interessante, un ringraziamento sincero va agli ingegneri Tito Pasqualis e Leonardo Brosolo per la competenza e la passione con cui ci hanno illustrato le opere che abbiamo visitato.